-

Par Manca alternativa le 15 Octobre 2013 à 17:20

France Culture : les carnets de l’économie : Les économistes atterrés.

Du lundi au jeudi de 17h55 à 17h59 - Durée moyenne : 3 minutes

La pensée économique et sociale est plurielle. Tandis que la crise européenne suscite des commentaires permanents, que les médias sont régulièrement suspectés de privilégier une conception unique des mécanismes économiques, France Culture inaugure un nouveau rendez-vous consacré à la pluralité des idées et des études.

Chaque semaine, du lundi au jeudi, un chercheur ou un acteur de la sphère économique et sociale nous livrera, en quatre chroniques, un concentré de ses travaux et de sa réflexion. Macro-économie, micro-économie, expériences de terrain - la diversité des approches sera au cœur des Carnets de l'économie.

Pour une nouvelle politique industrielle" Toute cette semaine, en compagnie de Benjamin Coriat, économiste et co-président du collectif des Économistes Atterrés. Nous vous proposons d’écouter l’émission du 14 octobre dernier.

Benjamin Coriat explique pourquoi les économistes atterrés sont toujours atterés et le rejet subi, dans nos univesités, par les jeunes économistes qui ne rentrent pas dans le moule de la pensée américaine. Ces jeunes économistes n'obtiiennent pas de postes de professeurs et sont freinés dans leurs carrières.

Pidone

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Manca alternativa le 9 Octobre 2013 à 09:05

La décision de la BCE de maintenir un statu quo dans sa politique économique s est révélée à moitié surprenante. Les marchés et certains responsables européens attendaient de sa part un soutien accru à l'économie européenne.

Les dirigeants de l'institution ont jugé qu'il n'y avait pas d'urgence à injecter de nouvelles liquidités dans des marchés déjà « surliquides » face à des entreprises qui n’investissent pas et des banques frileuses envers celles fragiles qui ont besoin de trésorerie. La reprise en termes de crédits reste faible... Les banques centrales sont des colosses aux pieds d’argile et une baisse du taux d’intérêt de 0,5% à 0,25% n’aurait aucun effet sur l’économie réelle. Les excédents financiers échangés à 0% ne rapportent rien. Les investisseurs recherchent des actifs en spéculant sur leurs valeurs.Les banques centrales n’ont pas d’efficacité réelle. Elle peuvent freiner l’économie par un relèvement des taux mais non pas l’accélérer par une baisse. Cette baisse du taux serait donc symbolique et ne constituerait qu’un effet d’annonce. La BCE a choisi le statu quo parce que la politique monétaire n’a pas l’influence qu’on lui donne. Ses décisions n’ont pas d’impact mécanique mais uniquement un effet de communication. Le gros défaut du capitalisme est de mettre les marchés financiers au cœur de la régulation alors qu’il fabrique des bulles financières en spéculant sur la reprise économique. Edwin Le Héron est professeur à l’IEP de Bordeaux et spécialiste de la politique monétaire Sur la radio « France Culture », il analyse la décision de la BCE.

Battone

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Manca alternativa le 29 Avril 2013 à 16:40

De l’imbroglio au Chaos, avril 2013 par Benjamin Coriat et Christopher Lantenois.

Sur le site des Economistes atterrés, Benjamin Coriat et Christopher Lantenois reviennent sur le dossier grec. Alors que le monde de la finance avait combattu la restructuration globale de la dette souveraine grecque, il a dû se résoudre à s’engager dans cette voie. A partir donc du principe admis de cette restructuration, les deux économistes mènent une analyse pour comprendre comment se comportent les grands acteurs de la finance et les stratégies qu’ils déploient dans la crise. Leur travail a fait l’objet d’une note ce mois-ci. Cette note reprend le récit et l’analyse du martyr imposé à la Grèce à partir de l’été 2011, après que le premier plan de la Troïka supposé permettre un retour rapide de la Grèce sur les marchés financiers a lamentablement échoué.

« En ce début d’année 2013, la Grèce est en état d’urgence. Loin d’avoir contribué au rétablissement de son économie, les plans successifs imposés à ce pays par la Troïka l’ont plongé dans une dépression profonde. Un état quasi comateux. 26% de chômeurs, une jeunesse détruite (plus d’un jeune de moins de 25 ans sur deux est au chômage, des malades laissés sans soins, des retraités sans retraite… Le bilan de la purge imposée à la Grèce est calamiteux. Aussi nous-a-t-il semblé plus utile, de montrer pourquoi et comment on en est arrivé là, le traitement imposé à la Grèce étant exemplaire - quoiqu’il est vrai sous une forme paroxysmique - de la « solution » imposée par l’UE partout en Europe… », nous disent-ils en introduction.

Une lecture de leur note donne un éclairage argumenté sur la politique européenne. Ses auteurs s’interrogent. Qu’a appris la Troïka de l’échec de son premier plan ? Quelles modifications ou inflexions a-t-elle données à son action ? Quels en furent les résultats ? Voilà les questions auxquelles ils se sont attelés dans la note consultable en cliquant sur l'image ci-dessous.

Pidone

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Manca alternativa le 27 Mars 2013 à 14:28

A Chypre, on a raté la solution « casseur/payeur ». Dommage (Cet article est paru ce matin sur le site RUE89)

co-président des Economistes Atterrés

Publié le 27/03/2013 à 11h08

Et de quatre. Après la Grèce, l’Irlande et le Portugal, voici Chypre mise sous perfusion du Fonds européen de stabilité financière et de la Troïka (Commission européenne, BCE et FMI). Cette nouvelle crise d’un pays de la zone euro mérite qu’on s’y attache et ce, pour plusieurs puissantes raisons.

D’abord parce qu’elle indique bien que, contrairement à ce que l’on nous assène, finalement rien n’est réglé. La crise chypriote vient le rappeler : la zone euro est toujours sujette à des fractures.

Ensuite parce que, si cette crise entretient certaines similitudes avec d’autres manifestations de la crise financière en Europe (la crise irlandaise notamment), elle possède ses propres spécificités. Chypre s’étant construite comme un véritable paradis fiscal, une lessiveuse de l’argent sale venu de Russie tout spécialement, la crise – comme sa résolution – ne pouvait qu’y revêtir des formes particulières.

Enfin parce que, et sans doute est-ce là l’essentiel, l’Union européenne et la Troïka se sont lancées à l’occasion de cette crise dans une série d’innovations : les premières fort malheureuses (et pour tout dire catastrophiques) consistant à rincer les petits déposants, les secondes plus intéressantes, mais désormais non assumées et vécues comme « honteuses ».

Attente devant un distributeur automatique à Nicosie, le 22 mars 2013 (Petros Karadjias/AP/SIPA)

Une crise annoncée

Mais commençons par le commencement. Et le commencement, c’est l’explosion de la crise. Crise annoncée d’un système bancaire hypertrophié et miné par l’argent noir venu de Russie.

On ne reviendra pas ici sur ce qui a déjà été décrit en détail : un secteur bancaire grand comme huit fois le PIB de l’île, dopé par une fiscalité taillée sur mesure (8,5% d’impôt sur les sociétés), qui ont nourri – ici comme en Espagne et en Irlande – une immense bulle hypothécaire.

Si l’on ajoute à cela que, attirées par les hauts taux d’intérêt servis par la Grèce, les banques chypriotes se sont nourries aux emprunts de la dette souveraine grecque, on comprendra que la restructuration de la dette grecque intervenue en 2012 a été spécialement meurtrière pour les banques chypriotes, qui y auraient laissé quelque 4,5 milliards d’euros de pertes.

Finalement, ce qui devait arriver arriva. Et explosa à Chypre une immense crise bancaire.

18 mars : faire payer les épargnants

« Un sauvetage exceptionnel pour un centre financier offshore », titrentles Echos au lendemain de la nuit de négociations du 17 mars, qui a accouché du premier plan proposé par la Troïka. Exceptionnel, le plan proposé l’est en effet à plus d’un titre. Rappelons d’abord les données du problème. Chypre évalue ses besoins à quelque 17 milliards d’euros, nécessaires pour recapitaliser son secteur bancaire et faire face à ses dépenses.

Comme le FMI exige qu’en aucun cas le prêt consenti ne dépasse 10 milliards d’euros, Chypre doit trouver sur ses ressources propres 5 à 6 milliards d’euros. C’est pour mobiliser cette somme que les négociateurs chypriotes et la Troïka vont inventer une solution radicalement innovante : faire payer les épargnants !

La proposition qui émanera des négociateurs au matin du 18 mars est de se servir sur les épargnants en prélevant sur les comptes (tous les comptes, y compris ceux des banques qui n’ont pas de problèmes de paiement) de moins de 100 000 euros une taxe de 6,9%, et sur ceux de plus de 100 000 euros une taxe à peine supérieure, de 9,9%.

La bourde est sans limites. D’abord parce que la taxation des dépôts sous 100 000 euros contrevient à un engagement fondamental du système bancaire de la zone euro de garantir les dépôts, zone euro à laquelle, faut-il le rappeler, Chypre appartient !

C’est pourtant illégal en Europe

Du coup, plus aucun épargnant européen ne peut dans ces conditions se considérer comme protégé et faire confiance aux engagements supposés garantir ses dépôts.

Plus profondément, cette « solution » est parfaitement originale et, disons-le, scandaleuse. Elle s’en prend aux déposants avant même de concerner les actionnaires. Messieurs les actionnaires, gavez-vous : tel est le mot d’ordre lancé par la Troïka. Si la banque a besoin d’être recapitalisée, les déposants y pourvoiront.

La Troïka aura beau dire, après avoir réalisé l’ampleur de sa bourde, qu’il s’agissait là d’une proposition du président chypriote à laquelle elle s’est ralliée, ou encore que les dépôts (notamment ceux des non-résidents russes) constituent l’essentiel des ressources de l’île, ou encore qu’il s’agit d’argent souvent sale, aucun argument n’est recevable.

Proposition chypriote ? Nul ne le saura jamais. Et, même si c’était le cas, la Troïka, qui comprend des représentants de l’UE et de la BCE, aurait dû dire « niet ». Cela est illégal en Europe. Et nous sommes là pour faire respecter la loi. Elle ne le fit pas. Manquant à ses devoirs les plus élémentaires et distillant du coup une méfiance justifiée sur sa capacité à tenir ses engagements.

L’argument de l’argent noir ne vaut pas mieux

Il est sans doute vrai pour une partie des hauts déposants (au-dessus de 100 000 euros), mais l’argument ne vaut pas pour les petits. On peut aussi ajouter que l’Islande, elle, a su résoudre ce problème.

En divisant son secteur bancaire en deux : elle a protégé les épargnants locaux et spolié les déposants étrangers venus chercher de hautes rémunérations, et qui du coup ont dû subir des pertes après avoir enregistré de forts gains.

Bref la Troïka, en proposant ou endossant l’idée de piller les comptes des petits épargnants, s’est discréditée. Heureusement, elle fut tirée de ce mauvais pas. Le parlement chypriote en effet à l’unanimité rejette la proposition de la Troïka. Preuve une nouvelle fois, de l’importance des contrôles démocratiques.

Sans le Parlement, sans la mise en œuvre de la démocratie, les eurocrates nous auraient plongés dans un abîme de sottise. Créant des précédents qui menaçaient la confiance la plus élémentaire sur laquelle un système bancaire est bâti.

25 mars : les actionnaires doivent payer

Il fallut donc tout reprendre. Imaginer d’autres solutions. Celles finalement adoptées sont d’une importance capitale. En effet, le plan du 25 mars est profondément original. Surtout, venant de la Troïka, il procède d’une philosophie nouvelle, très différente de celles qui ont présidé aux plans précédents.

Première nouveauté : la crise chypriote est traitée comme une crise bancaire. C’est donc sur le système bancaire que les mesures vont se concentrer. Deuxième idée : en bonne logique, s’agissant d’une crise de paiements interbancaires, ce sont d’abord les actionnaires et les créanciers de la banque qui devront payer.

Ces propositions paraissent aller de soi. Et il y a beau temps qu’elles auraient dû s’appliquer. Mais ce sont précisément celles que l’EU et la Troïka se sont longtemps refusé à mettre en œuvre.

En Irlande, pour commencer. Là, la Troïka a pesé de tout son poids pour faire endosser par l’Etat (et donc les contribuables) quelque 65 milliards de créances interbancaires privées. Ce qui, du jour au lendemain, ou presque, a fait passer la dette publique irlandaise de 30% à 120% du PIB… et plongé l’Irlande dans trois années de récession.

La solution « à l’irlandaise » écartée

Cette fois, la solution « à l’irlandaise » écartée, on se concentre sur le problème bancaire lui-même. De là le plan proposé : mise en faillite de l’une des deux grandes banques (Laïki), la plus mal en point, à partir de la création d’une « bad bank », où seront concentrés les actifs douteux et insolvables, et en protégeant les comptes de moins de 100 000 euros transférés dans l’autre grande banque, (Bank of Cyprus), qui récupère aussi les prêts et les dettes de 9 milliards qui avaient été avancés par la BCE.

Enfin, taxation forte des dépôts de plus de 100 000 euros (on parle de 30%). On espère trouver là les 5 milliards d’euros recherchés, qui constituent toujours une condition posée par le FMI et endossée par la Troïka pour débloquer les 10 milliards nécessaires.

Ce plan peut bien sûr être critiqué. Les Chypriotes ont tenté, en vain, de faire valoir une autre solution. Les 5 milliards recherchés auraient été obtenus à partir d’un grand fonds, comprenant notamment les actifs gaziers de l’île et des actifs apportés par l’Eglise orthodoxe, mais au moins le plan proposé le 25 mars a-t-il sa logique.

Le point central est que, pour la première fois, il introduit une philosophie claire – et défendable. Désormais en cas de pertes bancaires, seront atteints dans l’ordre : les actionnaires, les créanciers juniors (les moins garantis), puis les créanciers seniors (prioritaires), et enfin les déposants non garantis (au-delà de 100 000 euros).

Nouveau modèle de sauvetage des banques

Le lien dettes privées/dette publique est sinon coupé, du moins distendu. Un filet de sécurité est introduit : les actionnaires et les créanciers sont logiquement d’abord mis à contribution (après avoir bénéficié des largesses de la banque en période faste), avant qu’on en vienne aux déposants et le cas échéant aux contribuables.

C’est un véritable « nouveau modèle » de « sauvetage des banques » qui est ainsi promu par la Troïka, après que celle-ci ait scandaleusement imposé partout (Irlande, Grèce, Portugal…) un modèle qui fait payer aux citoyens les frasques de la finance privée en convertissant tout ou partie de la dette bancaire privée en dette publique.

Fort et fier de cette avancée, Jeroen Dijsselbloem, le président de l’Eurogroupe, s’est cru autorisé à communiquer, annonçant que le plan chypriote constituait « le nouveau modèle de sauvetage des banques de la Troïka », qui désormais « s’appliquerait » là où on ferait appel à l’Eurogroupe.

Que n’a-t-il dit ? Quoi, le secteur bancaire serait désormais tenu pour responsable de ses frasques et de ses pertes ? Le jeu ne serait plus « Pile je gagne, face tu perds » ? Branle-bas de combat. Les Bourses chutent. L’euro se déprécie. La BCE (en France via Benoît Coeuré, membre français du directoire de la BCE) rétropédale dans un entretien repris par les Echos.

L’UE débarque, et se dévoile

La solution à la crise chypriote est une solution spécifique apportée à une crise spécifique. Chaque crise appelle des solutions différentes, martèle-t-on. Le nouvel « élément de langage » est repris par Mr Jeroen Dijsselbloem lui-même dans un communiqué de son secrétariat. La finance peut respirer. La fin de la récréation n’est pas près d’être sifflée.

Bien que nous ne soyons qu’au milieu du gué, la crise chypriote est – déjà – riche d’enseignements. D’abord, il faut féliciter l’UE et la Troïka pour avoir été les derniers en Europe à découvrir que Chypre était un paradis fiscal. Que sa banque était surdimensionnée. Et ce après l’avoir accueillie dans la zone euro en 2008.

Avec des « gardiens » de cet acabit, les citoyens de la zone euro peuvent dormir sur leurs deux oreilles. L’UE vieille. A propos, signalons à l’UE qu’il y a d’autres paradis fiscaux dans la zone euro : à commencer par le Luxembourg ; des fois que l’UE ne le saurait pas, ou préfèrera-t-elle là encore attendre une crise pour le découvrir ?

Il faut féliciter la Troïka et l’UE pour un autre motif encore : avoir annoncé, en proposant un prélèvement sur les dépôts de moins de 100 000 euros, qu’elle n’était pas tenue par ses propres lois et engagements vis-à-vis des citoyens. Ses dénégations ultérieures n’y changeront rien. Les dégâts sont faits.

Cette pantalonnade en dit plus que de longs discours

Quant à la solution aujourd’hui imposée à Chypre, si elle n’est sans doute pas la meilleure, au moins avait-elle l’avantage de contribuer à mettre en place une doctrine « casseur/payeur » qui, s’appliquant à la finance, était nouvelle. Elle était de surcroît susceptible de contribuer à réfréner l’avidité des financiers. Mais, après avoir fait quelques pas dans cette direction, la Troïka et la BCE ont vite fait machine arrière.

Ces volte-face sont terriblement inquiétantes. A l’heure où l’UE s’engage dans son Union bancaire, à l’heure où en France la loi Moscovici sur la « réforme bancaire » est sur le point d’être votée, cette pantalonnade en dit plus que de longs discours.

Pas plus l’UE avec sa loi que la France avec la sienne n’entendent s’engager et engager les banques dans les responsabilités qui devraient être les leurs. Avec la crise chypriote, les faits ont parlé. Ils valent bien plus que tous les discours. IIs sont explicites. Et ils sont très inquiétants.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Manca alternativa le 21 Février 2013 à 21:52

Nous publions un chapitre d'un ouvrage intitulé "Cosa salvera l'Europa. Critiche e proposte per un' economia diverse". Cet ouvrage a été réalisé par des membres de l'association des économistes atterrés : Benjamin Coriat, Thomas Coutrot, Dany Lang et Henri Sterdyniak. Ce chapitre est paru dans la revue italienne Micromega.

Perché il Fiscal Compact sprofonderà l’Europa nel baratro

La ratifica del Trattato di stabilità fiscale condurrà a una forma di austerità perpetua e a un restringimento mortale della democrazia in Europa. Proponiamo un capitolo da “Cosa salverà l'Europa. Critiche e proposte per un'economia diversa” a cura di B. Coriat, T. Coutrot, D. Lang e H. Sterdyniak, in questi giorni in libreria per Minimum Fax.

Un patto per l'austerità perpetua

«Più va a rotoli, più ci sono possibilità che funzioni» [1]

La crisi attuale, iniziata nel 2007, ha messo in evidenza i pericoli della costruzione europea attuale dominata dal neoliberismo. Nei primi mesi del 2012, le classi dirigenti così come la tecnocrazia europea sono state incapaci di superare la crisi. Ancora peggio, oggi utilizzano la crisi per raggiungere il loro principale e costante obiettivo: ridurre la spesa pubblica, indebolire il modello sociale europeo, il diritto al lavoro, e impedire ai cittadini di avere una qualsiasi voce in capitolo.

La situazione diventa così catastrofica. Per ammissione stessa della Commissione, la zona euro prevede un calo del Pil nel 2012 (-0,3%). Nel marzo 2012, il tasso di disoccupazione della zona euro ha raggiunto il 10,9%. La crisi si è tradotta nella perdita di circa il 9% del Pil. Tuttavia, la Commissione continua a imporre politiche di austerity, che spingono l’Europa verso una recessione senza fine. Sebbene siano la cecità e l’avidità dei mercati finanziari ad aver causato la crisi, sono la spesa pubblica e la protezione sociale a essere colpite.

La Commissione, la Bce e gli stati membri consentono ai mercati finanziari di speculare contro i debiti pubblici. Hanno permesso ai creditori di imporre tassi d’interesse esorbitanti all’Italia e alla Spagna. Tre dei paesi membri – Grecia, Portogallo e Irlanda – hanno visto direttamente la Troika (Commissione, Bce e Fmi) decidere le loro politiche economiche.

L’azione che ha intrapreso oggi la Commissione insieme ai leader degli stati membri consiste nel tentare di imporre alla popolazione, senza consultarla, un trattato che scolpirà nella pietra politiche economicamente suicide. Queste politiche sono realmente volte a salvare l’euro, o piuttosto dietro di esse si cela «un’agenda nascosta»? Si tratta solo di «rassicurare i mercati», o piuttosto di imporre ad ogni modo alla popolazione europea un adeguamento strutturale di grandi dimensioni al fine di ridare competitività all’Europa nella guerra economica globale, con la Cina e gli altri paesi emergenti che competono con bassi salari? Queste sono le domande che il patto solleva, cui noi tentiamo di rispondere in questo libro.

Per fare ciò, dobbiamo iniziare da un’affermazione essenziale: il patto si basa su una diagnosi errata – o dovremmo dire falsa, considerata la difficoltà nel credere alla cecità dei nostri governanti.

Infatti la diagnosi implicita che sta alla base consiste nel ritenere che la mancanza di una disciplina fiscale sia la causa delle difficoltà della zona euro. Gli stati membri sono stati troppo «lassisti» e hanno lasciato gonfiare la spesa pubblica per finanziare un modello sociale obeso e obsoleto. Tuttavia i dati negano fortemente questa tesi: prima della crisi i paesi europei non si caratterizzavano per livelli di deficit pubblico particolarmente elevati: durante il periodo 2004-2007 gli Stati Uniti avevano un deficit medio del 2,8% del Pil, il Regno Unito del 2,9% e il Giappone del 3,6%, mentre quello della zona euro era solo dell’1,5%. Il debito pubblico della zona euro non è aumentato in percentuale più del Pil. Solo la Grecia presentava un disavanzo eccessivo. Mentre paesi come l’Irlanda e la Spagna, oggi in difficoltà, non presentavano alcun disavanzo pubblico.

Il Patto di stabilità e crescita è un fallimento...

Gli organismi europei sono stati a lungo concentrati sul rispetto di norme arbitrarie definite dal Trattato di Maastricht (1991) e dal Patto di stabilità e crescita (1999). Essi hanno lasciato crescere gli squilibri in Europa tra i paesi del Nord, che guadagnavano in termini di competitività ed eccedenze commerciali, e i paesi del Sud, travolti da una bolla immobiliare e dall’aumento del debito privato.

Non si sono accorti dei pericoli che possono derivare tanto dagli squilibri delle economie reali quanto dalla deregolamentazione finanziaria.

Invece di prendere atto di questa cecità, e di porvi rimedio, la filosofia fondamentale del Fiscal Compact è quella di proseguire allo stesso modo, attraverso un’ancora maggiore rigidità, portando all’estremo il Patto di stabilità e crescita in vigore dal 1999, seguendo quel comportamento che ha portato alla situazione catastrofica attuale. Questo patto, ricordiamo, si componeva di tre voci principali:

1. Divieto di disavanzi pubblici superiori al 3% del Pil. Questo limite si applicava ai saldi correnti (non corretto per le fluttuazioni cicliche). Questo limite risultava l’unico soggetto a sanzioni in caso di mancato rispetto: la Procedura per deficit eccessivi (Pde) obbligava il paese «in difetto» a intraprendere una politica di restrizione fiscale e a rendere conto delle sue decisioni in materia di spesa alla Commissione e al Consiglio e infine, eventualmente, a pagare una sanzione.

2. Divieto di un debito pubblico superiore al 60% del Pil. Superato questo limite, i paesi «in difetto» dovevano avviare delle politiche correttive. Ma questo vincolo non prevedeva procedimenti sanzionatori.

3. Ciascun paese doveva presentare, alla fine dell’anno, un programma di stabilità (il bilancio approvato per l’anno n+1 e una proiezione per gli anni da n+2 a n+4), con l’obiettivo di raggiungere una posizione fiscale «strutturale» [2] in modo da chiudere in equilibrio nel medio termine. Se il saldo strutturale risultava in disavanzo, esso doveva essere ridotto di almeno lo 0,5% del Pil all’anno. Una volta raggiunto l’equilibrio, i paesi dovevano impegnarsi a mantenerlo. Era prevista la possibilità che lasciassero fluttuare i loro saldi in funzione della congiuntura (cosiddetti stabilizzatori automatici), ma non potevano adottare misure discrezionali per sostenere l’attività economica.

Il Patto di stabilità e crescita così definito si è tradotto in continue tensioni e, in ultima analisi, è stato solo raramente rispettato. Nel 2005, cinque dei dodici paesi della zona avevano un deficit superiore al 3% del Pil. I paesi non hanno mai rispettato i loro programmi quadriennali di stabilità, poiché non hanno potuto impegnarsi a seguire una politica fiscale predefinita per quattro anni, senza tener conto della congiuntura. Con la crisi, queste regole sono state buttate fuori dalla finestra dai governi.

Tutti i paesi (esclusa la Finlandia) hanno infatti superato nel 2009 i tetti del 3% del deficit e del 60% del debito pubblico.

Malgrado ciò, la Commissione ha voluto «rafforzare il Patto di stabilità e crescita» piuttosto che ripensare l’organizzazione della politica fiscale della zona. Il nuovo trattato riprende un insieme di disposizioni proposte dalla Commissione nel periodo 2010-2011 e, per la maggior parte, già adottate dal Consiglio e dal Parlamento europeo, come il Patto per l’euro e i Six+Two-pack (vedi l’Appendice 3).

...Il Fiscal Compact lo radicalizza

Le principali disposizioni del nuovo trattato estendono e radicalizzano i trattati precedenti, in particolare il Patto di stabilità e crescita.

Nell’articolo 1, il trattato riprende infatti le affermazioni abituali degli organismi europei. Le regole sono «volte a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche». Ma vincoli numerici sui debiti e sui deficit pubblici, che non tengono conto delle differenti situazioni economiche, non possono di certo favorire un reale coordinamento di politiche economiche.

Allo stesso modo, il trattato afferma di rafforzare «il pilastro economico dell’Unione Europea al fine di realizzare gli obiettivi in materia di crescita duratura, occupazione, competitività e coesione sociale», ma al di là delle parole, niente di concreto viene previsto per facilitare la realizzazione di tali obiettivi, anzi si favorisce il contrario.

L’articolo 3.1, che rappresenta il cuore del Fiscal Compact, soffoca definitivamente le politiche economiche. Esso afferma che «il bilancio delle amministrazioni pubbliche deve essere in equilibrio o in avanzo; questa regola si considera soddisfatta se il deficit strutturale annuale delle amministrazioni pubbliche risulta inferiore allo 0,5% del Pil. I paesi devono garantire una convergenza rapida verso questo obiettivo. I tempi di questa convergenza verranno definiti dalla Commissione. I paesi non possono discostarsi da questi obiettivi o dal loro percorso di aggiustamento se non in circostanze eccezionali. Un meccanismo di correzione è avviato automaticamente se si individuano forti divergenze; ciò comporta l’obbligo di adottare misure volte a correggere queste deviazioni in un periodo determinato».

Così, il quasi-equilibrio delle finanze pubbliche è sancito dal trattato, pur non avendo alcuna giustificazione economica. Al contrario la vera «regola d’oro delle finanze pubbliche», insegnata in ogni testo di economia (si veda l’Appendice 4), giustifica che «gli investimenti pubblici possano essere finanziati attraverso il debito pubblico, nella misura in cui essi vengano utilizzati per molti anni»: il deficit finanzia degli investimenti capaci di creare ricchezza che permetterà di stabilizzare o rimborsare il debito stesso. Nel caso della Francia, ciò permetterebbe un deficit permanente dell’ordine del 2,4% del Pil.

Infatti, il livello del deficit pubblico dovrebbe essere considerato come legittimo non in base a una regola quantitativa immutabile fissata in anticipo, ma perché permette di raggiungere un livello di domanda soddisfacente determinando un livello di produzione che non causi disoccupazione di massa, né un aumento dell’inflazione. Non vi è alcuna garanzia che il saldo di bilancio desiderato garantisca l’equilibrio. In particolare all’interno della zona euro, in cui i paesi non hanno più alcun controllo sul tasso d’interesse, né sul tasso di cambio (che dipendono dalla politica della Bce e dai mercati finanziari), essi hanno ancor più bisogno di avere dei margini di manovra in termini di politica fiscale per affrontare situazioni difficili. Inserire il pareggio di bilancio nella Costituzione equivale a prescrivere per gli uomini calzature numero

42 e per le donne 40.

Questo equilibrio non ha senso sul piano empirico. Se consideriamo, per esempio, i dieci anni prima della crisi, dal 1998 al 2007, e prendiamo i dati dell’Ocse, la Germania, l’Italia, la Francia e il Giappone hanno sempre avuto un deficit strutturale superiore allo 0,5% del Pil; mentre il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno superato il limite sette anni su dieci. Per cui, il tetto imposto non è mai stato rispettato in maniera duratura.

Il Fiscal Compact richiede ai paesi di seguire un sentiero di convergenza rapida verso l’equilibrio di bilancio, definito dalla Commissione, senza tener conto della situazione congiunturale. I paesi perderanno dunque ogni possibile libertà d’azione.

Come precauzione supplementare, un meccanismo «automatico» dovrà essere messo in pratica per ridurre il deficit. Se la Commissione stabilisce che un paese ha raggiunto per esempio un «deficit strutturale» pari a tre punti percentuali del Pil, questo dovrà mantenere un «deficit strutturale» limitato a 2% l’anno successivo, amputando in tal modo la domanda (attraverso una riduzione delle spese e un aumento delle imposte) di un punto del Pil, indipendentemente dal livello di disoccupazione. Un paese colpito da una recessione economica non avrebbe così il diritto di attuare una politica a sostegno dell’economia. Tuttavia, nel 2008-2009, la Commissione stessa aveva richiesto a tutti i paesi di adottare politiche di sostegno.

Certamente, come per il Patto di stabilità e crescita, sarebbe comunque possibile prevedere uno scarto temporaneo in caso di circostanze eccezionali, come in caso di un «tasso di crescita negativo o un declino cumulativo della produzione per un periodo prolungato», ma le misure correttive dovrebbero essere sempre pianificate e adottate rapidamente.

Quando un paese ha superato i limiti prescritti ed è soggetto a una Procedura per deficit eccessivi (Pde), deve presentare un Programma di riforme strutturali alla Commissione e al Consiglio, i quali dovranno approvarlo e monitorarne l’attuazione (articolo 5).

Quest’articolo non è nient’altro che un’arma ulteriore per imporre alla popolazione europea riforme liberiste. Oggi, la quasi totalità dei paesi dell’Unione Europea (23 su 27) è soggetta a una Pde. Oltre ai piani di riforma delle pensioni (aumento dell’età pensionabile), si vogliono imporre un abbassamento del salario minimo, minori prestazioni sociali (Irlanda, Grecia, Portogallo), la riduzione delle protezioni contro il licenziamento (Grecia, Spagna, Portogallo), la sospensione della contrattazione collettiva a favore della contrattazione d’impresa, più favorevole ai datori di lavoro (Italia, Spagna, etc.), la deregolamentazione delle professioni chiuse (tassisti, notai, architetti, etc.).

L’atto di fede dei neoliberisti è la convinzione che queste «riforme strutturali» creeranno un nuovo potenziale di crescita economica nel lungo periodo. Niente assicura che sarà così. Ciò che è certo invece è che nella situazione attuale queste riforme determineranno un aumento delle disuguaglianze, della precarietà e della disoccupazione.

In nessun passaggio, purtroppo, l’espressione «riforma strutturale» riguarda l’adozione di misure volte a rompere il dominio dei mercati finanziari, ad aumentare l’imposizione fiscale sui più ricchi e sulle grandi imprese, a organizzare e finanziare la transizione ecologica.

L’obiettivo del trattato è piuttosto quello di realizzare il sogno di sempre dei neoliberisti: paralizzare completamente le politiche fiscali, privare le politiche economiche di qualsiasi potere discrezionale.

Una macchina taglia debiti... che il debito lo fa aumentare

L’articolo 4 del Fiscal Compact rafforza la regola per cui il debito di ogni paese deve rimanere o ritornare al di sotto del 60% del Pil. Questa regola era già presente nel Patto di stabilità e crescita, ma la Commissione non aveva alcun mezzo per assicurarne il rispetto. Ora, le sanzioni diventano le stesse di quelle previste in caso di disavanzi eccessivi: un paese il cui rapporto debito/Pil supera il 60% del Pil, dovrà obbligatoriamente ridurre tale rapporto di almeno un ventesimo della differenza con il 60% ogni anno, in caso contrario dovrà in un primo momento effettuare presso la Bce un deposito che potrà poi essere trasformato in una sanzione variabile tra lo 0,2% e lo 0,5% del Pil dello stato in questione.

Questa regola pone tre problemi:

1. Presuppone che un rapporto del 60% sia un valore ottimale realizzabile da tutti i paesi. Però, in Europa, paesi come l’Italia o il Belgio hanno avuto a lungo un debito pubblico pari al 100% del Pil (per non parlare del Giappone che raggiunge il 200%) senza squilibri, dal momento che questi debiti corrispondono a elevati livelli di risparmio delle famiglie abitanti nei paesi considerati.

2. Obbliga i paesi a frenare in maniera ancora più forte l’attività che risulta già rallentata: si parla di una politica «prociclica». Per ridurre di un punto il rapporto del debito pubblico è necessario uno sforzo tanto più intenso quanto più debole risulta la crescita economica. Peggio ancora, tale sforzo di riduzione del debito peserà a sua volta sulle attività, aggravando ulteriormente il quadro generale.

3. In realtà, la regola dell’equilibrio di bilancio ignora completamente i suoi effetti sull’attività economica, effetti che possono portare a conseguenze assurde. Supponiamo per esempio un paese con un Pil pari a 100, un debito pari al 100% del Pil, un tasso di crescita del 4% e un deficit uguale al 4% del Pil. In queste condizioni il rapporto del debito rimane stabile al 100%. Ma se il paese viene obbligato, al fine di rispettare la regola della riduzione del suo rapporto di debito, a ridurre del 2% la spesa pubblica, l’attività si riduce a 98, le entrate fiscali si riducono di 1. Di conseguenza il deficit e così il debito si riducono di 1%. Il Pil sarà pari a 98 e il debito a 100; il rapporto del debito, invece di diminuire, è aumentato a 101%.

L’attuazione delle politiche di austerità, piuttosto che ridurre il rapporto debito/Pil, ne ha determinato l’aumento! Gli esempi attuali della Grecia e della Spagna mostrano bene ciò che noi stiamo provando a evidenziare. L’adozione di politiche di austerità non ha contribuito a ridurre il tasso di indebitamento pubblico, ma lo ha aumentato.

Un «coordinamento» che fa sprofondare l’Europa nel baratro

Il coordinamento delle politiche economiche evocato negli articoli 9-10-11 non comporta alcun impegno in materia di disoccupazione o saldo con l’estero. Non è previsto in alcun modo che i paesi in surplus, come la Germania con la sua politica di iper-competitività, che rappresentano di fatto una delle cause principali della crisi attuale, si impegnino ad aumentare i loro salari, il livello di spesa sociale e gli investimenti pubblici utili per favorire un riequilibrio.

Non vi è riferimento a un reale coordinamento di politiche economiche, ovvero a una strategia economica comune che si serva della politica monetaria, di bilancio, fiscale, sociale e che si occupi dei salari nazionali al fine di avvicinare i diversi paesi a una condizione di piena occupazione e promuoverne la transizione ecologica. Il Fiscal Compact non obbliga alla creazione di un vero e proprio bilancio europeo, con una reale fiscalità europea, che consentirebbe invece la ricostruzione di un meccanismo di solidarietà e convergenza verso l’alto delle economie.

Il trattato non ha alcun altro obiettivo se non quello di ostacolare le politiche di bilancio nazionali. Ciascun paese deve adottare misure restrittive: ridurre le pensioni, ridurre le prestazioni sociali e il numero dei funzionari, abbassare i loro salari, aumentare le imposte (principalmente l’Iva, che pesa sulle famiglie più povere). Non si prende minimamente in considerazione la situazione congiunturale specifica di ciascun paese, né i bisogni sociali in termini d’investimenti e occupazione, né le politiche degli altri paesi. Ciò implica che, oggi, tutti i paesi stanno adottando di fatto politiche di austerità, mentre i deficit sono dovuti alla recessione che ha avuto origine con lo scoppio della bolla finanziaria e all’aumento degli squilibri causati dall’errata architettura della zona euro. [3]

Uno studio recente di tre istituti economici indipendenti, Imk (Germania), Ofce (Francia) e Wifo (Austria), ha calcolato l’impatto delle politiche di austerità determinate dal Fiscal Compact. [4] Tra il 2010 e il 2013 queste misure avranno l’effetto di ridurre di circa 7 punti il Pil della zona euro. Nei paesi in crisi come l’Irlanda, la Spagna, il Portogallo e la Grecia, l’impatto depressivo sarà ancora più forte, variando da 10 punti di Pil (Irlanda) a 25 punti (Grecia).

«Questo determinerà il crollo totale dell’economia greca», scrivono i ricercatori.

Ma anche in Italia, Francia e Paesi Bassi l’economia rallenterà a causa delle misure di austerità. Le misure di austerità, decise in Germania, qui sono meno dannose che altrove (1,5% del Pil), ma a causa degli stretti legami economici con i paesi in crisi, la crescita tedesca nel periodo 2010-2013 si abbasserà del 2,7% rispetto a uno scenario senza austerità.

«Nell’insieme», scrivono gli istituti, «l’attuazione delle politiche di austerità definite nel Fiscal Compact amplierà all’interno della zona euro il divario tra i paesi del Sud d’Europa e la Germania e altri paesi del Centro e Nord Europa. Attraverso queste scelte, la crisi non viene di certo risolta, ma è piuttosto destinata a peggiorare».

Gli inquietanti e insondabili misteri del «deficit strutturale»

Il Fiscal Compact introduce all’interno di un trattato europeo un concetto economico fortemente controverso. Il saldo di bilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche viene di fatto definito come il «saldo annuo corretto per il ciclo, al netto di misure una tantum e temporanee» (articolo 3). Ma questa definizione pone un problema tanto sul piano teorico quanto su quello empirico. Può allora essere introdotto in un trattato un concetto economico così controverso?

Per spiegare in un linguaggio accessibile, ci limiteremo qui al caso in cui il saldo del bilancio pubblico sia in disavanzo. Il «saldo di bilancio strutturale» diventa allora un «deficit strutturale». Perché introdurre questo concetto? Si tratta di costruire un indicatore che permetta di giudicare se la politica di bilancio di un paese sia davvero adeguata o piuttosto «lassista». Ciò richiede di valutare se il deficit pubblico – la differenza tra uscite ed entrate nel corso di un anno – risulti «normale» tenuto conto della congiuntura economica, o se invece sia «eccessivo».

Come giudicare allora se un deficit è «normale» o «eccessivo»? Se non ci fossero le fluttuazioni economiche, un deficit verrebbe considerato «normale», secondo il Fiscal Compact, se non superasse lo 0,5% del Pil. Il deficit corrente dovrebbe rispettare questo limite ogni anno. Questa idea riflette la visione della politica di bilancio come di una politica «neutrale» secondo la Commissione, né espansiva (attraverso un’iniezione di reddito all’interno del circuito economico) né recessiva (mediante un aumento del risparmio pubblico).

Ma, nella realtà, esiste un ciclo economico, con anni caratterizzati da boom e anni negativi con recessioni. Attraverso una politica di bilancio «neutrale» e immutata, il deficit del bilancio corrente si riduce o scompare durante gli anni di espansione: si registra un «surplus economico congiunturale» grazie all’aumento dei ricavi (maggiore crescita implica aumento dei redditi distribuiti, da cui aumento del gettito fiscale e maggiori entrate nelle casse pubbliche) e alla riduzione delle spese (sussidi di disoccupazione per esempio). Al contrario, durante gli anni recessivi il deficit corrente si gonfia meccanicamente, aumentando il «deficit congiunturale».

Supponiamo che il calcolo di un istituto economico indipendente stabilisca che nel 2009 l’impatto della recessione sul deficit è stato pari al 4% del Pil («deficit congiunturale/ciclico»). Se il deficit pubblico corrente (il solo realmente osservato) si stabilizza attorno al 5%, il deficit strutturale è a sua volta stimato al 5% 4% = 1%. Il paese è in una situazione critica.

Il suo deficit strutturale pari all’1% è superiore al famoso 0,5% e risulta così eccessivo rispetto a quanto previsto dal Fiscal Compact. Dovrebbe prevedere un aggiustamento (attraverso riduzione delle spese e/o aumento delle imposte) di circa lo 0,5% del Pil. Ciò è possibile senza troppi danni.

Supponiamo ora che gli esperti della Commissione, utilizzando il loro metodo di calcolo, valutino il deficit ciclico non al 4% ma all’1% nel 2009. In questo caso il deficit strutturale non è più dell’1% ma del 5% 1%, ovvero del 4%. Non si tratta più di ridurlo dello 0,5% del Pil, bensì di un valore pari al 3,5%. È tutta un’altra storia!

Ricordiamo inoltre che questo limite dello 0,5% è del tutto arbitrario; un deficit inferiore al 2,5% del Pil sarebbe sufficiente per stabilizzare il rapporto debito/Pil. Ricordiamo ancora che un paese può avere un deficit strutturale durante un periodo di recessione, se questo deficit corrisponde proprio a delle misure prese specificamente per sostenere l’attività economica.

La situazione che abbiamo descritto non è certo fantapolitica, ma possiamo osservarne le premesse.

Così, oggi per esempio, il governo danese si trova a smentire formalmente il calcolo della Commissione secondo il quale il deficit strutturale della Danimarca è stato nel 2011 pari al 3%. Gli esperti danesi hanno stimato un valore pari all’1%. Con il valore calcolato dalla Commissione – che il Fiscal Compact impone – il paese dovrebbe avviare una riforma delle pensioni ancora più dura di quella effettivamente realizzata, già di per sé draconiana.

Perché queste differenze nella stima?

Perché, per valutare quale sarebbe il deficit in assenza di una recessione o di un boom, abbiamo bisogno di una teoria. Quale sarebbe il livello della produzione – gli economisti la chiamano la «produzione potenziale» – se la situazione fosse «normale»? Più la differenza tra la produzione reale – che viene esattamente misurata – e la produzione potenziale è significativa, più la parte considerata congiunturale del deficit risulterà rilevante, e più il deficit strutturale verrà considerato basso. Ma, contrariamente a ciò che vogliono far credere i neoliberisti, non esiste in merito a ciò una teoria economica indiscutibile e consensuale.

Per comprendere meglio, proviamo a opporre un approccio liberista a un approccio keynesiano.

Secondo l’approccio liberista, il mercato ha sempre ragione. Se la produzione ha subìto un calo, ciò dipende da problemi di offerta (produttività o competitività insufficiente, salari troppo elevati, mercato del lavoro troppo rigido, ecc.). Non è possibile avere una produzione molto maggiore nello stato attuale dell’economia: occorrono «riforme strutturali». La produzione potenziale è prossima alla produzione effettiva. La componente ciclica del deficit è dunque minima: la maggior parte del deficit è invece strutturale.

Secondo l’approccio keynesiano, al contrario, la recessione dipende spesso da un’insufficienza della domanda effettiva. A seguito di un crollo del mercato ad esempio, le imprese investono di meno e iniziano a licenziare; i salari crescono poco, le famiglie, i disoccupati o coloro che rischiano di diventarlo riducono i loro consumi. Nessun meccanismo di stabilizzazione supporta spontaneamente l’attività. La produzione può scendere bruscamente al di sotto del suo valore potenziale. La componente ciclica del deficit diventa così la più importante.

Il Fiscal Compact precisa bene quale sia il metodo che la Commissione dovrà adottare. Tuttavia questo, di ispirazione liberista, tende a sottovalutare il divario tra la produzione reale e la produzione potenziale, particolarmente nei periodi di recessione. Così lo stock di capitale utilizzato per calcolare la produzione potenziale è lo stock effettivo, senza tener conto della possibilità che esso risulti indebolito a causa della caduta dell’attività; il progresso tecnico tendenziale si basa sul tasso osservato, che potrebbe però essere più veloce se ci fossero più investimenti; la popolazione attiva che si suppone disponibile a lavorare corrisponde alla popolazione osservata, sebbene per esempio molti giovani abbiano invece deciso di proseguire gli studi piuttosto che buttarsi in un «mercato del lavoro» depresso. Tutte queste ipotesi portano in ogni circostanza a un tasso di crescita potenziale appena superiore al tasso di crescita reale. Secondo la stima della Commissione, per il 2012, il deficit strutturale della Francia sarà del 2,4% del Pil, cifra considerevole. Secondo la nostra stima, il deficit strutturale sarà invece dello 0,3%, quindi al di sotto della soglia dello 0,5%: non c’è bisogno di austerità per rispettare il tetto dello 0,5%. Malauguratamente, il Fiscal Compact prevede che nelle costituzioni si riconosca che la Commissione europea possiede l’unica valida teoria economica e bandisce ogni possibile discussione.

Il risultato del progetto neoliberista

Il Fiscal Compact segna una nuova tappa di una doppia offensiva, contro l’autonomia delle politiche di bilancio nazionali e contro la prassi della politica economica, largamente ispirata alle teorie keynesiane, che è diffusa un po’ ovunque nel mondo.

Dopo il 1936, infatti, la teoria keynesiana aveva imposto una nuova concezione di politica economica. Il messaggio centrale di Keynes è che, tenuto conto dell’instabilità propria delle economie capitalistiche, i governi devono attuare una politica economica attiva, volta a garantire una crescita sostenuta, il raggiungimento della piena occupazione, utilizzando la politica fiscale, la politica monetaria, come anche la politica salariale, sociale e industriale. In particolare, la politica fiscale dovrebbe sostenere l’attività economica attraverso un aumento del deficit nei periodi di caduta della domanda, aumento indotto automaticamente a causa della riduzione delle entrate fiscali, ed eventualmente accresciuto da misure discrezionali di stimolo.

Questa pratica keynesiana ha sostenuto l’attività dei paesi sviluppati durante il Trentennio glorioso. Ma durante gli anni Ottanta le classi dirigenti hanno deciso di mettervi fine, poiché queste politiche, determinate da un rapporto di forza fino a quel momento favorevole ai lavoratori, si erano tradotte in un sempre maggiore intervento dello stato, con un incremento della quota ricoperta dal settore pubblico all’interno dell’economia e della società.

La controrivoluzione liberista si propone di invertire questa tendenza, cominciando con il limitare – o eliminare – gli interventi anticiclici dello stato. L’obiettivo è di mettere fine alle politiche economiche definite dalla teoria keynesiana, ritenute responsabili dell’inflazione e soprattutto della riduzione della quota dei profitti sul reddito nazionale; si vuole convincere i cittadini a rinunciare definitivamente all’obiettivo di piena occupazione, considerato causa di un aumento dell’inflazione.

La politica economica deve ora essere pensata e progettata come lotta all’inflazione, volta a ridurre drasticamente i costi (e specialmente il famoso «costo salariale»), e a ripristinare e mantenere la quota dei profitti. Essa deve essere attuata in questo modo al fine di garantire un funzionamento «libero» del mercato. Libero soprattutto dalle regolamentazioni e dalle controversie politiche e sociali che si ritiene abbiano ostacolato dopo la seconda guerra mondiale gli investitori e i capitalisti.

Ecco perché il pensiero neoliberista intende strappare le politiche economiche dalle mani dei governi democraticamente eletti. Devono invece essere affidate a organismi indipendenti composti da esperti e tecnocrati, che non sono responsabili di fronte al popolo e ai cittadini. La politica economica deve essere paralizzata con regole vincolanti. [5] Pertanto, la Banca centrale, dichiarata «indipendente», ha il principale obiettivo di mantenere l’inflazione al di sotto del 2% ogni anno. E in futuro la politica di bilancio sarà affidata a Commissioni indipendenti, sotto l’egida del patto e della Commissione, con il solo obiettivo di garantire il mantenimento dell’equilibrio di bilancio.

Questo progetto ideologico è in gran parte impraticabile.

L’instabilità dell’economia capitalista rende necessaria una politica attiva. Per questo, negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha abbassato praticamente a zero il tasso di interesse e ha comprato massicciamente titoli privati e pubblici, in totale contrasto con tutto il pensiero ortodosso: il deficit pubblico ha superato il 10% del Pil nel periodo tra il 2009 e il 2011 senza sollevare alcun allarme. All’interno dell’Ue, nel periodo 2008-2009, i governi hanno dovuto adottare misure fiscali sostanziose per evitare il crollo economico.

Nonostante tutto ciò, l’obiettivo delle autorità europee viene continuamente riaffermato e il loro credo ricordato e perseguito costantemente. Si impongono all’Europa grandi «riforme strutturali» e la fine del modello sociale dichiarato ormai obsoleto. [6] Poiché queste riforme sono chiaramente molto impopolari, la manovra, di cui il nuovo trattato è uno strumento essenziale, consiste nel far applicare e nell’imporre politiche «automatiche», attraverso delle soglie che determinano l’applicazione di misure ingiuste.

Con questo trattato, l’Europa fa un nuovo passo verso l’obiettivo neoliberista di «de-democratizzazione» della politica economica.

NOTE

[1] Celebre proverbio degli Shadok, protagonisti di un popolare cartone animato francese. [n.d.t.]

[2] Ritorneremo su questa definizione. Si veda anche l’Appendice 1 riguardo la nozione di «equilibrio strutturale» che occupa un grande spazio nel nuovo trattato.

[3] 20 ans d’aveuglement, cit.

[4] www.ofce.sciences-po.fr/blog/?p=1671.

[5] La seconda parte di questo libro, «Un patto contro la democrazia», analizza nel dettaglio questo aspetto, mostrando come il patto introduca una serie di meccanismi «automatici» e di sanzioni al posto di procedure decisionali concertate e di una deliberazione tra gli attori responsabili davanti ai loro elettori.

[6] Si vedano le dichiarazioni del presidente della Bce Mario Draghi in tal senso.

(20 febbraio 2013) votre commentaire

votre commentaire

-

Par Manca alternativa le 18 Février 2013 à 10:36

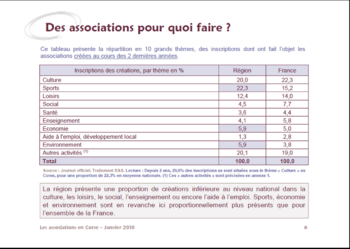

L’Europe a sa musique ultralibérale dans le concert des entreprises et des lobbies. L’Etat français lui a prêté et lui prête encore une oreille complice. Sur les chaînes de télévision et à la radio, les média font un bruit de fond qui porte et amplifie les courants de la pensée ultralibérale dominante. Il devient difficile pour les associations de faire entendre leurs voix. Pourtant il existe une économie associative et solidaire : 1,3 million d’associations en activité animées par 11 millions de bénévoles s’y dévouent et 2 millions de salariés y travaillent. Elle a créé 400.000 emplois en dix ans. Les activités associatives et coopératives touchent tous les secteurs importants de la société : culture, santé, social, assurance, banque, logement… Dans le marasme économique, ce modèle d’entreprendre ne satisfait pas des actionnaires mais toujours plus de sociétaires même si les créations ont ralenti depuis la politique de rigueur.

« Recherches et Solidarités » a rendu son analyse des données Acoss-Urssaf et MSA qui leur permet notamment de conclure que « le secteur associatif représente, au sein de l’économie sociale et solidaire, 83% des établissements, 77% du nombre de salariés, 69% de la masse salariale. En 2011, près de 165 000 associations ont employé 1,8 millions de salariés, dont environ 5% au titre du régime agricole, pour une masse salariale de 35,4 milliards d’euros. Cela représente un coup d’arrêt dans la progression du nombre d’établissements employeurs depuis 2005, et un recul de l’emploi de 0,6% pour la première fois depuis 2000. La masse salariale continue d’augmenter légèrement de 1,7%. L’emploi associatif représente près d’un emploi sur 10 du total de l’emploi privé. Le secteur emploie par ailleurs plus de femmes et deux fois plus de seniors que le reste du secteur privé. Après une baisse d’environ 22 000 emplois entre la fin de l’année 2010 et celle 2011, l’emploi associatif semble se stabiliser depuis, avec un léger rebond au début de 2012 »

Cependant ces experts relèvent que« En 2011-2012, 66 043 associations nouvelles ont été créées. Si ce nombre représente une légère baisse de 1% par rapport à 2010-2011, le recul des créations d’association représente près de 10% depuis 2009. »

Document : « la France associative en mouvement » réalisé par Cécile BAZIN – Jacques MALET Préface d’Alain GUBIAN est consultable dans son intégralité en cliquant ICI

La récente nomination d’un ministre dédié à l’économie sociale et solidaire a donné un coup de projecteur sur ce secteur et un projet de loi serait en cours de préparation cette année et sur lequel le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a rendu un avis important lors de sa séance plénière du 22 janvier 2013. Il a donné des recommandations sur les conditions d’une modernisation du modèle coopératif et d’une évolution des droits des travailleurs pour faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés, ainsi que sur les institutions et les acteurs à mobiliser pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de développement local de l’ESS. Selon le gouvernement, cet avis constituerait un solide point d’appui pour préparer le changement d’échelle du secteur économique de l'ESS qui doit dépasser les 10% du PIB pour prendre toute sa place dans la stratégie globale engagée par le Gouvernement pour la croissance, la création d’entreprises, le développement de l’emploi et l’innovation. Le ministre, Benoît Hamon, a déclaré : « Nous avons le devoir de promouvoir un modèle économique plus patient, plus tempérant, plus durable. L’ESS est une réponse et nous devons l’aider à changer d’échelle ». Pour le moment des emplois jeunes ont été créés. Nous verrons l’action du gouvernement pour faciliter la création de coopératives de salariés comme par exemple dans le dossier Fralib, un exemple emblématique dans l’actualité.

En 2010 « Recherches et solidarités » avait rendu un rapport « Associations en Corse – repères et chiffres ». Pour le consulter cliquer ICI.

L’économie associative avait créé 1500 emplois en huit ans. Mille associations corses employaient 6963 salariés, ce qui représentait une masse salariale de 116 millions d’euros et 9,3% des emplois privés (pourcentage voisin du national). Les cinq secteurs d’activité les plus représentés étaient la culture, le sport, les loisirs, le social et la santé. Le nombre des bénévoles était évalué dans une fourchette de 60 à 70.000 individus.

Parlons des subventions ! Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire de savoir comment l’Etat et les collectivités locales utilisent les fonds publiques. A Marseille, nous avons relevé dans l’actualité l’illustration de ce qu’il ne faudrait pas voir et l’exemple de ce qu’il faut dénoncer. Un comité anti 23 juin vient de se créer pour réclamer l’annulation d’une subvention municipale à David Guetta, le DJ qui prend 100.000 € par heure de concert. Le DJ correspond aux initiales du Disc Jockey des boîtes de nuit que l’on a élevé au statut d’artiste parce que, au lieu de passer simplement des disques, il fait de la musique techno, des mixes auxquels il ajoute des effets sonores. Ses instrument de musique sont l’ordinateur, les clés USB et des platines sur lesquelles il s’use les doigts pour stratcher. C’est un ingénieur du son qui fabrique de la musique de boîte de nuit faite pour danser.Il le fait selon des codes qui relève plus de la technique que de l’art. On aime ou on n’aime pas, là n’est pas la question. Par contre donner une subvention de 400.000 € à un producteur de musique qui fait payer les entrées de 44 à 60 € la place et rétribue le DJ au salaire horaire de 100.000 €, est-ce moralement supportable dans une période de crise économique et sociale ? Si le DJ perçoit ces sommes astronomiques, combien encaisse le producteur ? Comment peut-on ainsi donner le label Marseille 2013, capitale de la culture, à une opération commerciale alors que des associations sociales et culturelle ont des budgets misérables pour œuvrer sur la cité phocéenne pendant toute une année ? Qui peut se payer 44 € un concert de DJ ? Peut-être les enfants de ceux qui ont voté cette subvention au mépris des petits théâtres, des troupes locales et de tous les artistes qui vivent de leurs créations à Marseille. Vous pouvez signer une pétition contre cette subvention en cliquant ICI.Dans le domaine de la culture, le maire de Marseille est loin de faire l’unanimité. Prenons quelques exemples. Une subvention de 30 000 euros a été refusée au Centre international de poésie de Marseille (CIPM), qui œuvre depuis vingt ans à la promotion de la poésie contemporaine, notamment par des échanges avec les pays de la Méditerranée. A la Friche de la Belle-de-Mai, l'association AMI-Centre de développement pour les musiques actuelles est confrontée à une réduction de 90 000 euros en deux ans de la subvention allouée par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Pour les quatre années à venir, l'Etat diminue de 176 millions sa dotation à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans ce contexte de crise aiguë des ressources de l'Etat et des collectivités territoriales, l’affaire Guetta est la goutte de 400.000 euros qui fait déborder le vase marseillais. 400.000 € pour subventionner un emploi payé 100.000 € l’heure !

Nous espérons que David Guetta ne viendra pas en Corse avec des subventions publiques. En Corse les DJ sont à leur place, dans les boîtes de nuit. Il ne manquerait plus que, à l’exemple de Marseille, on subventionne ces établissements au détriment des lieux de culture. La Corse a sa vie associative avec son économie. Grâce à des bénévoles, des activités solidaires sont possibles. Contrairement aux idées reçues, ces activités ont des retombées sociales et économiques. Il faut toutefois rester vigilants sur l’octroi des subventions qui doivent être utilisées de façon transparente et, dans le domaine culturel, permettre aux événements qui ont fait leurs preuves de durer.

Une association corse pour y promouvoir l’économie associative et solidaire : La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Corse. Pour la connaître, visiter le site de cette association en cliquant ICI.Pidone votre commentaire

votre commentaire

-

Par Manca alternativa le 15 Février 2013 à 14:17

Un article récent de Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'Université de Paris XIII et co-président des Economistes atterrés, sur le comportement du gouvernement Ayrault face au dossier ArcelorMittal. Nous vous proposons un article sur la nouvelle loi bancaire déjà publié sur le site Rue89.

L'Allemagne conduit l'Union européenne droit dans le mur

L’Europe est le seul bloc de l’économie mondiale pour lequel on annonce une croissance quasi-nulle en 2013. En matière de chômage, de pauvreté, l’UE atteint un pic historique. Comment en est-on arrivé là ? Ce qui explique la situation catastrophique de l’UE porte un nom et une explication : le traité budgétaire.

L’Europe a fait un choix inepte : revenir à l’équilibre budgétaire – 0,5% maximum autorisé) – en quelques petites années. Du coup, on a organisé la récession générale sur l’ensemble du continent.

Merkel impose l’équilibre sans la solidarité

Le plus grave est le « concept » et la « vision » qui animent le pacte budgétaire. Selon cette vision prévaut l’idée que, pour conserver une monnaie unique, il serait possible d’éviter de bâtir des solidarités en Europe (un budget significatif, des transferts entre régions, des politiques coordonnées…), à condition que chaque pays s’en tienne à un strict équilibre.

C’est là ce que les Allemands ont désigné sous le nom de « Communauté de stabilité budgétaire » :

« Communauté » car les pays de l’UE partagent la même monnaie ;

« de stabilité budgétaire » car chaque pays garantit chez lui le respect de certains équilibres (0,5% maximum déficit budgétaire, 60% de dette publique).

Or, tout ceci est absurde car une même monnaie pour des économies très différentes n’est pas tenable. Sans une action permanente pour assurer la convergence, les pays ne peuvent que diverger, et les asymétries se creuser. Et c’est ce à quoi nous avons assisté en Europe.

L’Allemagne a imposé cette solution car elle tire d’énormes avantages du statu quo. L’un des avantages majeurs pour elle réside dans le fait que, étant spécialisée au niveau international dans le haut de gamme pour des produits très fortement demandés, elle bénéficie d’un euro largement sous-évalué ; alors qu’il est nettement surévalué pour la grande majorité des autres pays membres.

La France suit pour démanteler l’Etat social

Pourquoi la solution qu’elle proposait s’est-elle imposée ? Pour une raison essentielle : les autres grand dirigeants néolibéraux (à commencer par Sarkozy en France) ont vu dans le pacte un instrument pour faire progresser encore l’agenda néo-libéral, malgré l’explosion de la crise financière qui marquait l’échec spectaculaire de ce programme.

L’adoption du Pacte permettait de franchir un nouveau cran dans le démantèlement de l’Etat social. Le tour de passe idéologique du néolibéralisme a pu ainsi s’accomplir : la crise était portée au crédit d’un Etat social trop laxiste.

Nous voyons d’ailleurs avec le récent budget européen que cette idéologie et cette offensive se poursuivent. En s’appuyant hier sur Sarkozy, aujourd’hui sur Cameron, l’Allemagne conduit l’Union européenne droit dans le mur.

Passer à des sociétés économes

Qu’aurait-il pu faire l’UE pour s’en sortir ? Quels choix sont encore possibles ? Il fallait certes, et il faut toujours, traiter la question des déficits. Mais il faut le faire très différemment. D’abord, il faut se donner du temps. L’histoire montre que ces problèmes ne se résolvent que sur du temps long – vingt, trente ans – et jamais à marche forcée.

Ensuite, il faut absolument rétablir sinon de la croissance – la question fait débat –, mais du moins des hauts niveaux d’activités, permettant le retour à l’emploi et l’assainissement des comptes publics via l’augmentation des recettes fiscales.

En même temps que la crise financière, nous avons aussi une crise écologique majeure et nous savons tous qu’il faut changer de modèle productif. Mettre fin à la prédation de la planète et passer à des sociétés économes en ressources nécessite des investissements colossaux, et permettrait de construire et/ou de recomposer des séries entières de filières nouvelles.

Nous aurions pu saisir cette double opportunité : la crise financière et la crise écologique pour engager une grande « transition ». Le ministre allemand de l’Energie le disait lui-même : « Il nous faut un Airbus des énergies solaires ».

Il a parfaitement raison. Il n’a tort que sur un seul point. Il nous faut non pas un, mais de nombreux nouveaux « Airbus » pour assurer la transition écologique et sociale. Plus vite nous nous y engagerons, mieux nous nous porterons.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Manca alternativa le 15 Février 2013 à 11:15

On connaît « Les économistes atterrés » qui ont depuis longtemps donné leur analyse pertinente de la crise économique et, comme toute vérité n’est pas bonne à entendre, sont rarement conviés par les média qui préfèrent donner la parole à des journalistes bien pensants de droite. Nous rappelons que ces économistes atterrés dénoncent que « la réponse des gouvernements européens à la crise européenne actuelle n’est qu’une fuite en avant portée par les logiques qui nous ont conduits dans l’impasse et que, pour répondre à la crise, la Commission européenne exhorte les pays à engager des réformes du marché du travail ». Ils ne se contentent pas de le dire mais l’expliquent sujet par sujet sur leur site à l’adresse : http://www.atterres.org/

Nous avons récemment recueilli les réponses à Trois questions à Benjamin Coriat , professeur d'économie à l'Université de Paris XIII et co-président des Economistes atterrés, sur le comportement du gouvernement Ayrault face au dossier ArcelorMittal. Nous vous proposons un article sur la nouvelle loi bancaire déjà publié sur le site Rue89.

Les économistes atterrés

La nouvelle loi bancaire, dangereuse et inapplicable

L’Assemblée nationale a entamé la discussion du projet de loi bancaire adopté par le gouvernement, qui est supposé « remédier à certaines carences du dispositif de régulation du secteur financier », identifiées lors de la crise financière qui a débuté en 2007-2008.

Contrairement à l’objectif annoncé, cette loi n’apportera « qu’un ajustement à la marge », comme l’écrit Finance Watch (lettre à l’attention de Pierre Moscovici, ministre de l’Economie et des finances, le 11 décembre 2012). Succombant à la pression des lobbies bancaires, les auteurs du projet de loi ont retenu des dispositions qui vont permettre aux banques… de continuer à fonctionner comme avant la crise !

Pourtant, dans son discours du Bourget du 22 janvier 2012, le candidat François Hollande déclarait vouloir « maîtriser la finance […] par le vote d’une loi sur les banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit de leurs opérations spéculatives ».

Or, le projet de loi dans son titre premier (articles 1 et 2) propose de séparer les « activités bancaires utiles » des « activités bancaires spéculatives ». Il n’est plus question d’ « activités de crédit ». Ce changement de vocabulaire n’est pas innocent : il permet aux auteurs du projet de loi de déclarer utile l’activité de « fourniture de services d’investissement à la clientèle », ainsi que celle de « tenue de marché sur instruments financiers ».

Exit la promesse de Hollande

Ces activités, qui relèvent de la banque d’investissement et dont une grande partie est pourtant spéculative, pourront rester au sein de la banque de détail car elles sont jugées « utiles »… Exit la promesse du candidat Hollande de séparer la banque de détail de la banque d’investissement !

Cette nouvelle loi bancaire est inapplicable et dangereuse. Inapplicable parce que la notion d’ « activités bancaires utiles » pourra donner lieu à de multiples interprétations et contestations de la part des banquiers. Dangereuse parce qu’elle préserve le statu quo dans les banques et maintient des relations dangereuses entre la banque de détail, tournée vers la création de richesses réelles, et la banque d’investissement, tournée vers les profits purement financiers et la spéculation.

Il y a certes des points positifs dans ce projet de loi, tels que l’interdiction d’opérations spéculatives, en particulier le trading à haute fréquence à partir d’ordinateurs et la spéculation sur les produits dérivés de matières premières agricoles.

Mais ces opérations ne représentent qu’une faible proportion de l’activité des banques françaises. Selon les estimations publiées par les banques elles-mêmes, cette nouvelle loi affectera moins de 2% de leur activité. Les banquiers peuvent être soulagés ! Ils ont obtenu que soient réduits au minimum les effets de la réforme bancaire.

Autorités publiques face à mastodontes bancaires

Le projet de loi a été attaqué de toutes parts pour ses insuffisances. Pour répondre à ces critiques, le groupe socialiste a proposé des amendements pour muscler la réforme bancaire. Ceux-ci visent à mieux définir et à limiter les opérations de « tenue de marché », qui sont jugées utiles pour assurer la liquidité des produits financiers, c’est-à-dire la capacité des acteurs financiers à négocier aisément ces derniers. Mais ces amendements ne conduiront pas à une véritable séparation des activités de banque de détail et de banque d’investissement.

Le projet de loi prévoit dans son titre 2 un renforcement des pouvoirs des autorités de contrôle des banques et des marchés financiers. Mais que pèseront ces autorités publiques face à des mastodontes bancaires dont le poids financier et politique est considérable ?

Le bilan cumulé des trois plus grandes banques françaises est supérieur à 2,5 fois le PIB ! Seule une séparation complète de la banque de détail et de la banque d’investissement permettrait de réduire la taille des banques. Il en résulterait, par voie de conséquence, une réduction du pouvoir exorbitant des banques, notamment celui de bloquer les réformes, qui est une atteinte à la démocratie.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Manca alternativa le 28 Janvier 2013 à 13:50

En 2012, en Corse, le nombre des demandeurs d’emplois a augmenté de 9,4% en douze mois.

En 2012, en Corse, le nombre des demandeurs d’emplois a augmenté de 9,4% en douze mois. En regardant l’évolution nationale de la catégorie A des demandeurs d’emplois inscrits à Pôle emploi (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi[1])entre décembre 2011 et décembre 2012, elle augmente de partout dans une fourchette de 7,2% à 15,6% selon la région. La hausse est de 7,1 % dans les départements d’Outre Mer. Le nombre des moins de 25 ans inscrits en catégorie A augmente de 4,2 % en Corse : 3 100 jeunes de moins de 25 ans qui étaient à la recherche d'un emploi (soit 18,5% du nombre total de demandeurs d'emploi de catégorie A). En France métropolitaine, le chiffre le plus bas est 13% en Ile-de-France. Il est de 15,5 % dans les départements d’Outre Mer. Dans les trois catégories (ABC), le total des demandeurs d'emploi est passe à 19 700 fin 2012. Ils étaient 17 900 à la fin de l'année 2011. A retenir encore que dans les trois catégories le nombre de demandeurs de moins de 25 ans est de 3 500, en hausse de 5,5% par rapport à l'an dernier.

En France, l'année 2012 s'est achevée avec un nombre de demandeurs d'emploi n'ayant pas du tout travaillé qui est resté quasiment stable. Mais sur un an, il a progressé de 284.600 pour atteindre 3.132.900, ce qui représente 10% de la population active.

Selon les chiffres publiés par le ministère du Travail, le nombre de chômeurs a donc atteint à la fin de l'an dernier 3.132.900, 300 de plus qu'à la fin novembre, alors que la progression a plusieurs fois dépassé les 40.000 mensuels. Quant au nombre de personnes recherchant activement un emploi, qu'elles aient travaillé ou non dans le mois (catégories A, B et C), il a atteint à la fin du mois dernier 4.627.600 en métropole. Dans l'Hexagone, il n'a donc augmenté « que » de 10.200 alors que depuis mai dernier, la progression était chaque mois au minimum de 20.000 et a même atteint, en octobre 2012, quelque 70.000.

La tendance de décembre (faussée aussi par les emplois précaires des fêtes de fin d’année) ne doit pas masquer l'évolution de fond qui est malheureusement une hausse conséquente de 8,6 % sur un an pour 2012. Les plus de 50 ans, notamment les femmes, sont toujours les plus touchés par le chômage. C'est cette catégorie d'âge qui connaît la plus forte hausse sur un an : + 14,8 %, soit 20 315 personnes.

Les chiffres publiés ne représentent que la part de la population qui pointe à Pôle Emploi. Il faut aussi rappeler que le taux des chômeurs indemnisés serait de moins de 50% et que la cohorte de ceux qui ne pointent pas ou plus s’allonge. Nombreux sont ceux qui n’ont droit à rien comme, par exemple, les jeunes de moins de 25 ans qui ne peuvent se prévaloir de cinq ans d’emploi et tous ceux qui arrivent en fin de droit. Plus de 6 millions de Français n’ont pas les moyens de vivre décemment par leur emploi. C’est énorme sur un peu moins de 26 millions d’actifs

Il n’y a pas de quoi être optimiste d'autant plus que des vagues de licenciements et de suppressions d’emplois sont annoncées. Nous ne partageons donc pas l’optimisme des derniers chiffres du chômage même s’il est modéré. Le chômage est en hausse depuis dix-neuf mois consécutifs. Il est toujours demandé aux travailleurs salariés de se serrer la ceinture tout en baissant le pantalon devant le patronat. On ne sortira pas durablement de la crise fin 2013 (comme on nous le promet aujourd’hui) avec une politique d’austérité, de chômage, de suppression d’emplois et de baisse du niveau de vie.

L’indice qui est au beau fixe est celui du CAC 40 qui évalue la valeur financière des grandes entreprises. Un parallèle entre cet indice et celui du chômage démontre, si cela est encore nécessaire, que la rentabilité financière est toujours privilégiée au détriment de l’emploi. On comprend pourquoi le Medef s’attaque au code du travail pour précariser l’emploi. Il est temps de mettre fin à la gestion financière et spéculative des entreprises au détriment des salariés et des emplois. Il est temps de s’attaquer réellement aux délocalisations et à une mondialisation de la spéculation et de l’exploitation des hommes. Il est temps de sortir d’une fatalité inventée par les riches pour être encore plus riches au détriment du reste du monde. Cela ne se fait pas en un clin d’œil mais il faut bien commencer un jour et le changement ne peut être toujours remis au lendemain de prochaines élections.

Pidone

[1]Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont regroupés en différentes catégories. Conformément aux recommandations du rapport du Cnis sur la définition d’indicateurs en matière d’emploi, de chômage, de sous-emploi et de précarité de l’emploi (septembre 2008), la Dares et Pôle emploi présentent à des fins d’analyse statistique les données sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en fonction des catégories suivantes :

- catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ;

- catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) ;

- catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois) ;

- catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, d’une maladie…) y compris les demandeurs d’emploi en convention de reclassement personnalisé (CRP), en contrat de transition professionnelle (CTP) ou en contrat de sécurisation professionnelle (CSP), sans emploi ;

- catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés, créateurs d’entreprise).

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Manca alternativa le 21 Janvier 2013 à 15:04

Voilà maintenant quatre ans que les économies occidentales sont en crise et Olivier Blanchard (l’un des plus grands économistes de la planète, dit-on, en l’occurrence le directeur du département Recherche du Fonds Monétaire International) vient de publier un rapport accablant. Il avoue que le FMI - et avec lui, l’ensemble des dirigeants européens, ministres des finances, Banque centrale, Commission européenne… ont gravement sous-estimé les effets néfastes des politiques d’austérité infligées aux Etats les plus endettés et en premier lieu, la Grèce. Le rapport fait 43 pages rendu public le 3 janvier dernier. Le FMI s’est trompé dans les grandes largeurs par une erreur de calcul sur le « multiplicateur », un coefficient bien connu des économistes…

Le journal Marianne explique cette erreur : « Entre 1970 et 2007, les prévisionnistes du FMI avaient constaté que 1% de dépense publique en moins – ou d’impôt en plus – entraînait, en moyenne, 0,5% de croissance en moins dans les pays avancés. Soit un multiplicateur de 0,5, qu’ils ont doctement retenu dans les travaux préparatoires aux plans d’aide à la Grèce ou au Portugal. Mais ça, c’était avant la crise et son lot d’incertitudes qui perturbent le comportement des consommateurs Dans son « Panorama de l’économie mondiale » publié en octobre dernier, le FMI a d’abord reconnu, au détour d’une page repérée par les seuls spécialistes, que les multiplicateurs actuels pouvaient être compris « entre 0,9 et 1,7 ». C’est-à-dire entre deux et trois fois plus ! L’étude détaillée d’Olivier Blanchard confirme la bévue. Les conséquences sont abyssales : en obligeant les gouvernements d’Europe du Sud à réduire drastiquement les salaires des fonctionnaires et les pensions des retraités, le FMI a fait plonger la demande intérieure deux à trois fois plus vite que prévu ».

Toutefois il n’y a pas besoin de grands multiplicateurs pour que les effets conjugués de l’austérité et de la baisse de croissance conduisent à la récession. Laissons les adversaires et les partisans de Keynes continuer à débattre à propos de l’effet multiplicateur de la variation du montant d'une dépense sur le revenu national ou l'activité économique générale. Quelles sont les conséquences : faillites, chômage et désordres sociaux dans les rues d’Athènes ou de Lisbonne. Et Marianne de conclure par un proverbe japonais, « si votre seul outil est un marteau, tout ressemble à un clou ». Il faut dire que le FMI est champion du coup de pioche dans l’eau.

L’Hebdomadaire Marianne publie une étude détaillée sur cette erreur de calcul du FMI. Un bon nombre d’économistes avaient pourtant tiré immédiatement la sonnette d’alarme sur les conséquences désastreuses de la politique d’austérité. La rigueur économique, c’est aussi de faire les bons choix et pas uniquement des restrictions budgétaires.